建築のセカンドオピニオン

我々は、住宅を購入される方や建築、リフォームをされる方対象として、プロの目線から、建築における様々なアドバイスをいたします。

一生に一度の大切な買い物です。失敗の無いように、建築セカンドオピニオンを利用してみませんか?

お手軽に利用できるプランから、手厚くサポートするプランまで、4種類のプランをご用意しております。お客様のスタイルにあったプランをご選択いただき、ご用命ください。

- ライトプラン

- スタンダードプラン

- プレミアムプラン

- エグゼクティブプラン

建築を検討したり、購入を検討していくと、様々な疑問や、気づかなかった問題や、業者が触れられたく無い問題など、多岐に渡り「分からない」「知らない」「知らせてくれない」内容が出てきます。第三者として、忖度の無いアドバイスをいたします。

下記にて、どんなことをしてくれているのか?セカンドオピニオンの視点や内容を記載しております。

また、下部には、実際に起きた実例の一部やお客様の声などを記載しております。一部とはなりますが、具体的なセカンドオピニオンの効果の実例ですので、是非ともご一読いただき、セカンドオピニオンの有効性をご理解ください。

内容の一部をご紹介いたします。

我々は、プロの目線から、様々な要素をチェックいたします。建築は物件毎に、仕様も違えば、建築する場所も異なります。その土地にあった設計や、仕様など、多岐に渡る知識と経験が必要となります。

下記に、その一部を記載いたします。

セカンドオピニオンでは、一般の方では気づかない、知らない事をチャックし、失敗の無い建築に寄与するアドバイスをいたします。

我々は、下記の様な目線でチェックしております。

購入して良い住宅なのか?

- 価格が見合っているのか?

- 建築方法は?

- エネルギーロスは?

- 瑕疵の可能性は?

- 生活後の注意点は?

間取りや生活動線について

- 間取りに問題が無いか?

- 動線に無駄が無いか?

- 生活環境の変化に対応出来るか?

エネルギー効率について

- オール電化

- ガス併用

- エコキュート

- エネファーム

- エアコン

- オイルヒーター

- 暖炉

- 太陽光発電

- 蓄電池

- VtoX

建材選びや、その性能について

- 木材の種類

- 防蟻処理

- 断熱材の種類

- 外壁の種類

- 屋根の種類

シロアリ対策について

- 防蟻処理済みの材料を使用

- 防蟻処理を後で、施す

- 防蟻を考えた設計

カビについて

- 結露

- 壁内結露

- 水回りの湿気対策

- 防カビ処理

施工不良が無いか

- 建築途中に瑕疵に繋がる施工不備の隠蔽

- 施工方法の変更

- 施工材料の変更

おススメの家電や家具

- エネルギー効率の良い家電

- お掃除ロボットの適切な導入方法、建築方法

- 様々な家電を導入するにあたり、それに適した設計になっているのか

必要な設備・間取り

- パントリー

- ウォークインクローゼット

- シューズクローク

- 換気扇

- 全館空調

- サッシ性能

実例:ご相談(セカンドオピニオンの活用)

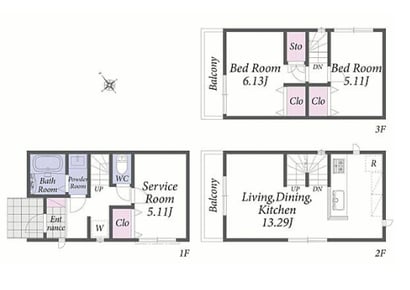

この建物に対して、セカンドオピニオンさせていただきました。

まず、コンパクトにまとまっていて、使いやすい物件に見えますが、問題点として、

- トイレが1階に一か所しかない

- 2階ダイニングに収納がない

- 各部屋の収納量の少なさ

- リビングに通じる階段に扉がない

- 1階のバスルームのヒートショック

実例(助かった!結果として得をした!etc)

窓ガラスの選定が間違っていた!

業者が知識不足で、適切な性能の窓を選定しておらず、未然にそのミスを防げた。

お客様も、そこまで知識が無い為、このまま建築が進んだとしても、気づかないで終わっておりました。

お客様はもちろん、業者からも非常に感謝をされ、我々も未然に防げて大変うれしく思います。

ガラスの性能:

Low-Eガラスの主な種類は、断熱タイプ(日射取得型)と遮熱タイプ(日射遮蔽型)の2種類です。

断熱タイプ(Low-E膜が室内側):冬の暖かさを室内に取り込みやすく、南向きの窓に適しています。

遮熱タイプ(Low-E膜が室外側):夏の強い日差しを遮り、東・西・北向きの窓に適しています。

南面は冬の日射熱を利用するため断熱タイプ、その他の東西北面は夏の熱気対策のため遮熱タイプを選ぶのが一般的です。

基本的な考え方は、上記ですが、環境によって選択は異なります。しっかりとした知見で選定をすることが大切です。

サッシの材質変更のアドバイスをさせていただきました。

サッシの材質が、金属性であり、樹脂製のものへの変更が、そこまで高い追い金で無かった為、変更のアドバイスをさせていただきました。冬の寒さと、夏の暑さが、格段に違ってきます。

検討段階でわかりにくい事ですが、弊社の声を信頼いただき、変更となりました。

自信を持って、その変更は、高コスパです!!

電力不足!

ハウスメーカーは、基本的な仕様により、電力の契約容量も決まっているケースが多いです。

お客様が電気自動車を希望で、充電設備の設置を検討しておりました。

ハウスメーカーの担当者は、その点において知見が全くなかったため、基本の電気契約容量で進めておりました。

我々が確認したところ、電気自動車を充電してしまうと、家庭で使う電力をまかなえない契約であり、ブレーカーが落ちてしまうのが、一目瞭然でした。幸い、まだ配線の途中でしたので、幹線のやり直しは発生しましたが、大きなコストをかけずに、改善をすることが出来ました。

ハウスメーカーの担当者の方からも、非常に勉強になりましたとお声をいただき、お客様も満足のいく電気プランの選定ができ、不便になるところを未然に防げたことに感謝いただきました。

防蟻処理済みの木材が使われてないじゃん!

一般的に、基礎から1m程度は防腐、防蟻処理をした木材を使用しますが、一部、処理がされていない木材を使用しておりました。建築の仕様書には、記載済みでしたが、実際の現場では、間違って施工されておりました。

既に、建築が進んでいたこともあり、取り換えることは困難なため、後から防蟻処理をする対処となりました。ハウスメーカー側は、かなりのコストアップになってしまいましたが、お客様としては、今後に関わる大変重要なことであり、結果としては、より強力な防蟻処理となり、プラスの要因になりましたが、もし気づかなければ、シロアリが早い段階で発生していたかもしれません。

これはまずい!施工方法が異なる!

タイルを貼る施工方法に間違いがありました。タイルメーカー側と施工業者との、コミュニケーション不足により発生したのだと思われますが、一般的なサイズより大判のタイルの為、耐震を視野にいれ、ファイバーメッシュを施工してから、タイルを貼ることを推奨しています。仕様書にも、明記がありましたが、メッシュを貼らずに施工がされてしまいました。やり直しという選択肢もありましたが、工期の延長や、材料の手配の関係もあり、貼ってしまった箇所はそのままで進めることになりました。業者の方は、責任として600万の減額を提案し、お客様もその提案を受け入れ、円満に解決となりました。

メッシュが無いから、耐震が著しく落ちるのか?という訳では無いので、金額面でもかなりの高額な値引きとなった為、怪我の功名ともいえるのかもしれません。

扉の開口が足りないのでは?

将来的に車椅子が通れる様に、全てを設計されていたのですが、一部、カタログ上の開口寸法を担当者が鵜呑みにしていた為、実際の有効開口寸法とはことなり、車椅子が通れる幅が確保されておりませんでした。

建築の途中で未然に防ぐことが出来ました。気づかなければ、いざ、車椅子を使用して生活を開始したら、不便な箇所が多々出るなんていうことが起きていたでしょう。

メインの梁に、この穴はやめて欲しかった、、、

これは、我々の介入が遅かった為、未然に防ぐことが出来なかった事例ですが、重要な梁に、ここまで大きな穴を開けてしまったという事例です。お客様が、パネル冷暖房設備を希望され、その設備に必要な配管が断熱素材で覆われており、150パイの大きさがあり、天井裏を配管するのですが、一部、梁に穴を開けなければ、通せない問題が生じた為、梁に150パイの穴を開けて通していたという事例です。正直、これは、天井を少し下げるなど、迂回経路を模索するなど、他の方法を検討する余地が多分にあったと思います。我々が早めに介入していれば、違った結果を出せたかと思います。現場の職人や、知見の低い担当者であると、安易に穴を開けるという選択肢をとってしまう事も多々あるケースです。躯体の強度の観点から考えると、絶対に避けたい事例でした。一般の方では、この様な知見を持っている方は少ないと思いますので、建築の初期段階からご相談をいただけると未然に防げることも増えるかと思います。このケースで、我々の方でお力添えを出来たことは、業者にこの問題点を専門家としてお伝えし、梁に穴を開けるのは適切ではなかったと確認をいただき、他の場所で若干の金銭的優遇と、強度を補完するために、梁に補強を加えていただきました。

換気に関するアドバイス「第3種換気から第1種換気へ」

換気扇に関して、あまり気にされていない方が多いと思います。ハウスメーカーも、第三種換気をベースに話を進め、他の選択肢を尋ねていただけるケースも少ないと思います。もちろん、昨今は高気密高断熱をウリにしている業者も増加し、換気扇に関して、注目されつつありますが、今回のケースは、特に提案もなく、第3種換気で進んでいた案件です。弊社からは、第1種換気をススメさせていただきました。詳しく違いを説明させていただき、その土地と設計にあった換気を提案させていただきました。換気の重要性が伝わり、アドバイスが活きた形となりました。

▼1種と3種

第1種換気は給排気すべてを機械で行い、全熱交換型では熱や湿気を回収し室温を安定させますが、初期・ランニングコストが高くなります。

一方、第3種換気は自然給気と機械排気を組み合わせ、イニシャルコストが安いですが、自然給気は温度や湿度の影響を受け、性能を安定させ難い。

第1種換気の特徴

給排気:ファン(機械)で強制的に給気と排気を行う。

メリット:

熱交換器により排気熱を回収し、室温・湿度を安定させ、冷暖房効率が向上する。

室内気圧を一定に保てるため、高気密住宅でも安定した換気が可能。

デメリット:

初期費用が高い。

ファンを動かすため、ランニングコスト(電気代)がかかる。

給排気の両方にフィルターがある場合、メンテナンスの手間がかかる。

第3種換気の特徴

給排気:自然の力を利用して空気を給気し、ファン(機械)で強制的に排気する。

メリット:

イニシャルコストが安い。

フィルターの交換など、メンテナンスが比較的簡単。

デメリット:

給気は自然の力に頼るため、季節や天候により室内温度が低下したり、空気質が不安定になったりする。

気密性能が低いと、隙間風が増えて換気効率が低下する。

どちらを選ぶべきか

第1種換気:常に安定した室内環境を保ちたい、高気密な家で効率的に換気を行いたい場合に適しています。

第3種換気:導入コストを抑えたい、手軽にメンテナンスをしたい場合に適していますが、地域によっては寒さを感じやすいデメリットがあります。

照明の不足!?

リビングの広さに対して、照明が不足しているのでは無いかとアドバイスをさせていただきました。

ダウンライトと、シーリングの併用でしたが、明らかにルーメン不足になり、シーリングで補うとしてもバランスの悪い照明になってしまうと判断いたしました。

ライティングは非常に難しく、使う照明によって、まったく異なります。経験と、ルーメンの計算により、適切な照明計画をアドバイスさせていただきました。改善前でも、リビングとして、明るさを必要とされない生活スタイルであれば、問題無かったのかもしれませんが、お子様もおみえで、リビングで学習をすることがあったり、ご主人がお仕事をされたり、奥様が趣味を楽しまれる時に、明るさを必要とお答えいただいていたので、ダウンライトの追加をアドバイスさせていただきました。また、間接照明用に、コンセントも増設する運びとなりました。

完成後も、非常に喜んでいただける結果となりました。

インターフォンの電源線大丈夫?

最近、ありがちな失敗がこちらになります。一般的はインターフォンは、親機側からチャイム用の配線を通して供給される直流の低電圧(DC5V~20V)で動く子機(玄関側機器)があります。

お客様は、海外製のドアベルを希望されており、スマホで外出先でもインターフォンに出られるタイプを希望されておりました。このドアベルの電源供給が100Vであった為、一般的では無かったのですが、事前に気づくことができ、100Vの配線を行い、無事に動作させることが出来ました。

数多くの什器が販売されており、知識不足では対応出来ないケースが増加してきております。

弊社は、海外製の製品の取り扱いや、最新の技術に精通しており、この様な視点からのチェックは日常的にしておりますので、見逃すことなく、改善のアドバイスをさせていただきました。

担当者の方は、まさかの見落としでしたと、気づいたことに驚かれ、感謝をいただきました。

太陽光発電だけですか?パネルの数、大丈夫ですか?

最近、本当に多いのですが、太陽光パネルだけを設置されるケースです。

正直、もったいないです。蓄電池を設置して、売電に回す電力を極力減らし、自ら使った方が断然お得なんです。

もちろん、太陽光パネルの量により、全て蓄電池を導入した方が良いケースではありませんが、ほとんどのケースで蓄電池が有効なお宅が多いです。

売電より、買う方が高いので、電力の自給自足に近づいた方がお得なんです。もちろん性能が悪い蓄電池や、コストの高い蓄電池では、意味がありません。ここは、声をあげて言いたいところです。あまりに担当者が、この点に関して無知な方が多いと感じております。適切な太陽光パネルの量や、それに対応する蓄電池の容量を把握しておりません。無駄な過剰設備になったり、足りなかったりと、ミスが起こりやすいところなので、本当に注意が必要です。設備としても、高価なものですので、費用対効果が最大限に発揮できる提案が必須です。

弊社の得意とする分野でございますので、自信を持ってアドバイスをさせていただいております。

スイッチの位置、大丈夫?

ありがちのミスですが、非常に使い勝手の悪い位置に照明のスイッチがついていたりする設計があります。

設計士のミスとなるのですが、設計士も人間ですので、どうしても見逃してしまって、結果、使いづらい位置にスイッチが施工されていた。となることも多々あるのです。使いづらい程度ならまだいいですが、そこに家具を置く予定だったのに、スイッチのせいで家具が置けない、、、となるケースもあるのです。未然にヒヤリングにて、家具などの什器の設置場所を聞き、弊社は、不具合が起きないかチェックし、アドバイスを行います。

コンセントの位置や数は大丈夫?使用電力は考えてある?

コンセントの位置や数は、完璧を求めるのは、非常に難しいです。

弊社ショールームにおいても、熟考に熟考を重ねて設計をしましたが、生活を進めて行き、想定外の什器が増加し一か所、コンセントが、「あそこにあったら良かったのになぁ」となりました。

家具の予定や、生活スタイルをヒヤリングし、可能な限り、漏れの無いコンセント環境を実現することは、非常に重要なことです。延長コードで不細工なとりまわしとしたくないですよね。

設計士は、部屋に何か所というような、安易な考えでコンセントの数と、位置を決めてしまいます。お客様も建築において、決定事項が多く、コンセントの位置まで指定することがおざなりになってしまったり、忘れてしまうのです。担当者が、きちんと聞いてくれるといいんですけどね、、、。もちろん、聞いている担当者もいます。

さらに専門的になる難しい問題があります。各コンセントに対するブレーカーの容量です。コンセント数は希望以上に付けてもらったのですが、電気設計が下手なため、ブレーカーが落ちてしまうというケースが発生するのです。例えば、子供部屋がとなり通しで、子供部屋のコンセントを同じブレーカーから配線してしまったため、ドライヤーを各部屋で同時に使ってしまい、ブレーカーが落ちてしまった。こんなケースが発生してしまうのです。

この様なケースは、想定で回避するのはもちろんですが、ヒヤリングにて明確にすることで、さらにリスクを減らせるのです。弊社は、このような視点から、コンセントの位置や、数、契約容量まで、しっかりとチェックいたします。

ヒヤリングから、奥様が料理がお好きで、キッチンでブレンダーなどの料理家電を使うことが多く、タブレットでレシピを確認したりと、コンセントが必須の判断し、カウンター壁面にコンセントとUSBコンセントを追加のアドバイスと、アイランドキッチンには、コンセントを新設するアドバイスをさせていただきました。

「アイランドキッチンにコンセントが付けられるとは思っていなかったし、ここにコンセントがあることによって非常に便利です。」と、お言葉をいただきました。

EV充電器の位置が高過ぎない?

電気自動車の充電設備は、地面から約120センチで施工することを推奨しているのですが、設計図では、FL120㎝となっており、一段高くなっており、その段差が30cmあり、車の停車スペースがおよそGLであり、結果として150㎝になってしまうので、女性が使用するには、少し高くなり、使い勝手が悪くなるケースがありました。FL90cmに修正いたしました。

このように、見落としてしまう細かいミスに気がつくことが非常に大切な役割だと感じております。

実際に起きた実例の一部を記載いたしましたが、この様に、想定外の事が建築にはつきものです。

修正を重ねながら、完成を目指しますが、その修正が適切なのか、隠蔽されてしまうのか、気づかないで過ぎ去られてしまうのか、ケースバイケースではありますが、間違いが起きない様に未然に防いだり、起きたミスを適切に対処することが、重要でございます。第3者機関が関与することで、より適切な建築が可能となります。

AJのセカンドオピニオンを活用いただき、ミスの無い建築を目指しましょう!